本网讯 近日,我校物理与光电工程学院尹广超教授研究团队在柔性气敏传感器领域取得重要进展,开发了一种基于加捻辅助自修复的新型柔性传感器,实现了室温下对NO2的超灵敏、快速、高选择性检测,同时有效提升了器件的机械稳定性与自修复能力,拓展了在可穿戴传感中的应用潜力。

目前,传统金属氧化物半导体(MOS)传感器通常需200-400℃高温工作,存在功耗高、装置复杂、安全隐患等问题,无法满足便携式、可穿戴应用需求;现有室温传感器则面临灵敏度不足、恢复缓慢、选择性差的瓶颈。而柔性传感器集成活性材料时,存在界面附着力差、机械形变导致信号漂移或分层等严峻挑战,其自修复功能尚未深入开发,制约了器件耐用性与可靠性。

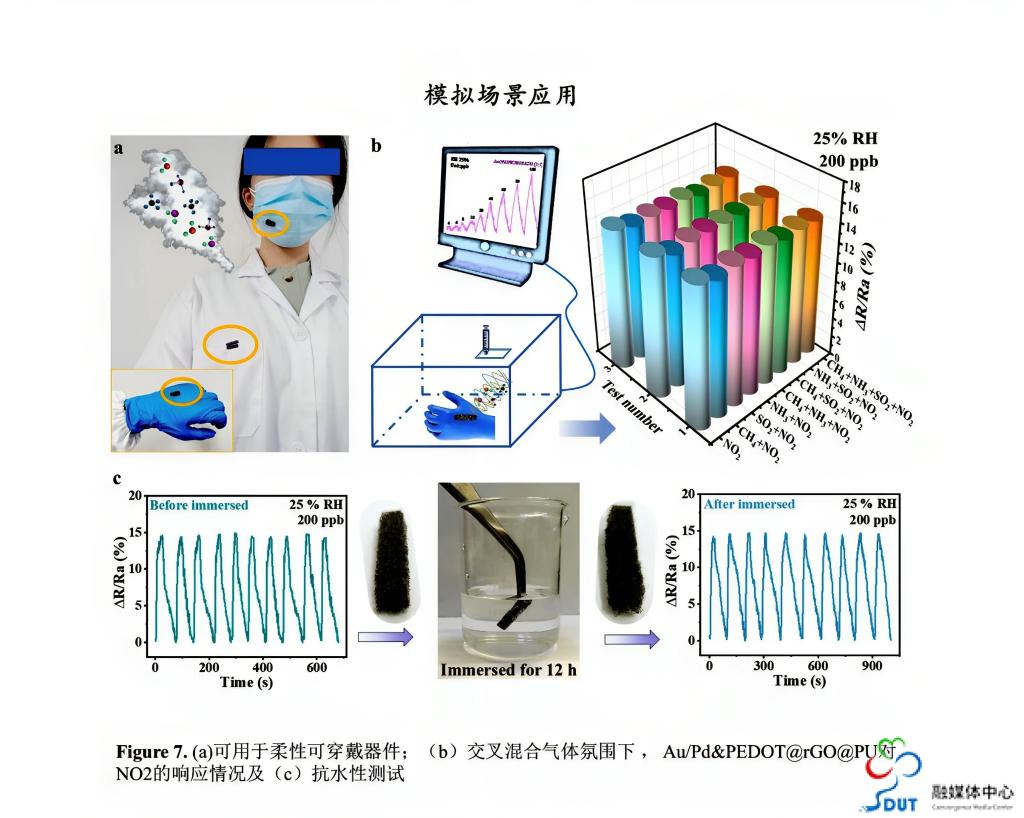

研究团队选用聚氨酯(PU)非织物作为柔性基底,以还原氧化石墨烯(rGO)作为导电介质,金/钯纳米颗粒(Au/PdNPs)复合聚噻吩(PEDOT)材料作为传感层,采用“分步构建-原位组装”策略,成功制备了具有层级导电网络的Au/Pd&PEDOT@rGO@PU柔性传感器。该传感器在室温下对NO₂展现出卓越的传感性能:检测范围为0.1-800 ppm;在1 ppm浓度下灵敏度约为27%,响应和恢复时间分别仅为7s和38s,有效解决传统室温传感器“响应恢复慢”的痛点问题;最低检测限达2 ppb,远低于美国EPA(53 ppb)、ACGIH(200 ppb)规定的暴露阈值;选择性优异,对10 ppm干扰气体(H2S、CH4、NH3、SO2及VOCs如乙醇、甲醛等)的响应可忽略,在含200 ppb NO2+1 ppm干扰气的混合气体中仍保持对NO2信号的稳定检测。结合理论模拟分析,揭示了“双金属催化-电荷传输-界面耦合”的协同传感机制:Pd NPs催化NO2解离为活性自由基,Au NPs加速电子溢出传输,rGO与PEDOT的π-π作用及氢键增强电荷离域,同时Au/Pd与PEDOT形成的Schottky结促进了界面电子转移,为柔性气体传感器性能优化提供清晰的理论框架。

该研究成果以“Polyurethane Nonwovens Integrated with Nanocomposite as Twist-Assisted Healing Flexible Sensor for Ultrasensitive Room-Temperature NO₂Detection”为题,发表于国际顶级期刊《Advanced Materials》(Nature Index期刊,IF=26.8)。物光学院杜玲玲博士和研究生王新越为共同第一作者,尹广超与郑州大学卢思宇教授为共同通讯作者,物光学院为第一通讯单位。