一、引言

创新型国家建设进程中,英国政府积极鼓励大学卓越研究与知识创新,通过大学与企业合作推动创新经济发展。2023年,英国政府出台《科学与技术框架》(UK Science and Technology Framework),旨在通过系列具体措施和政策,推动公共部门、民间社会、学术界、工业界、私营部门及国际合作伙伴通力合作,以研究成果转化促进繁荣、安全且可持续,进而将英国建设成为科技超级大国。研究表明,知识转移不仅为大学提供了丰厚研究经费,也成为促进经济发展的政策工具,在促进知识溢出、引导区域创新、推动社会变革与发展中发挥关键作用。

牛津大学作为历史悠久的高等教育机构之一,在全球研究、学术和创新领域占据领军地位。通过与政府、企业及社会各界合作,牛津大学获得了知识生产的政策、资金、基础设施等支持,以技术授权、专业咨询、合同研究及产业合作等联动服务,构建互利共赢的知识转移生态系统。特别值得关注的是:牛津大学建立了比较完善的大学知识转移机制,及时将大学研究成果商业化。通过其研究商业化部门,该校1988年以来已创建了300多家公司,成为英国大学专利申请量最多的高校。2018/2019年度,牛津大学的活动对英国经济影响总额157亿英镑,其中研究和知识交流活动影响79亿英镑,对经济影响较2015/16年增加9%,成为英国单独创建衍生企业数量最多(占15.8%)、总价值最高(64亿英镑)的大学,其中5所大学衍生公司进入创办最成功企业前十名,总价值43.3亿英镑,占总价值50%以上。牛津大学是牛津郡和英国繁荣的催化剂,其研究和知识交流活动的每1英镑投资为英国经济带来10.3英镑的收益,对英国经济发展产生重要影响。促进经济社会发展的同时,知识转移效益进一步提高了牛津大学的学术地位。泰晤士高等教育世界大学排名中,牛津大学连续8年位居榜首,其知识转移能力发挥了关键作用。

近年来,我国政府高度重视产学研合作与知识转化。科技部、教育部《关于进一步推进高等学校专业化技术转移机构建设发展的实施意见》强调,加强政策引导、完善激励支持、健全运行机制,推进专业化技术转移机构建设,将技术转移机构促进科技成果转化的成效纳入“双一流”建设、高等教育内涵式发展监测和成效评价。深入剖析牛津大学知识转移机制的特点与经验,对构建更加完善的知识转移机制、促进科技成果高效率转化、提升我国大学国际竞争力、促进创新型国家建设,具有重要理论与现实意义。

二、协同演化:知识转移机制的理论基础

随着对经济现象研究视角的拓展,协同演化(Co-evolution)从最初应用于生物学界到被经济学界采纳。协同演化理论强调系统思维和整体观念,有助于揭示和解释经济社会等复杂现象背后的内在机制,为研究复杂系统提供了有力分析工具,逐步成为大学知识转移的重要理论依据。理查德·诺加德(Richard Norgaard)教授提出,大学知识转移不再局限于传统学术讨论或单一机构的独立运作,已演变为开放、动态且多方协作的过程,呈现技术、知识、环境和价值之间相互关联和相互影响的状态。马库斯·珀克曼(Markus Perkmann)等认为,知识转移协同演化是组织间知识流动、接纳、整合、共享、综合、应用和再创造的动态过程。技术革命催生新经济模式转型升级背景下,新技术、新产品、新文化和新服务等需求不断增长,通过引入跨学科、跨领域的知识创新与转移,改变生产和消费方式,推动社会向更高效、智能、环保发展。大学知识转移活动作为松散与耦合共存的复杂过程,其协同演化涉及不同层级知识创新与多种因素的相互作用与适应性调整,促进建立更稳定、有序的知识转移生态系统,以实现知识转化整体效应倍增。

相对于一般系统演化,协同演化理论更强调系统要素间相互影响和适应。约翰·彼得·穆尔曼(Johann Peter Murmann)认为:“主体间互为因果关系是协同演化的核心概念。”根据协同演化概念模型,协同演化宏观层面关注组织与社会环境互动关系,通过理论框架阐释其演化逻辑;中观和微观层面,依托演化理论、复杂系统理论和社会环境理论,利用生态位理论分析组织个体和群体间协同演化机制。从大学知识转移演进实践看,宏观层面上,知识转移机制与外部环境(政策、市场、技术趋势等)之间相互作用,并做出适应性调整;中观层面上,不同知识转移机制主体(学术机构、企业、政府等)之间相互协作,构建协同网络;微观层面上,知识转移具体操作相互关联并优化内部流程。不同层面协同演化相互嵌套且高度交织,有时难以进行清晰的界限划分。阿里·勒文(Arie Lewin)等提出,协同演化具有“多向因果(multi-directional causalities)、多层嵌套性(multi-levelness/embedness)、非线性(non-line-arity)、正反馈性(positive feedback)、路径依赖性(path and history dependence)的相互适应关系”等特点。牛津大学知识转移机制的形成与改革过程显示,协同演化理论成为牛津大学知识转移机制的内在逻辑与运作机理,并渗透于组织机制、运行机制、保障机制、评价机制和反馈机制等五大机制。可见,协同演化理论为牛津大学知识转移提供了重要的理论依据与分析框架。

三、五位一体:牛津大学知识转移机制的特征

(一)组织机制:以多主体嵌套合作促进互利共生

《牛津大学战略计划2018-24》(University of Oxford Strategic Plan2018-2024)将知识转移纳入学校发展重要的战略目标,提出“与合作伙伴共同打造世界一流的区域创新生态系统”“与公众和政策制定者合作,塑造我们的研究和教育,并鼓励尽可能广泛地使用我们的研究成果和专业知识”“最大限度提高我们的研究和学术成果所带来的全球社会、文化和经济效益”等目标。作为英国科技创新的核心枢纽,牛津大学积极构建多主体参与的知识转移网络体系,通过与企业、政府及社会等主体战略性合作与组织内部协调互动,为知识转移提供高效、动态发展平台。

1.构建外部主体网络,拓展知识转移外部空间

根据国家产业战略部署,牛津大学通过构建知识转移合作伙伴关系(Knowledge Transfer Partnership,KTP)吸纳战略合作伙伴,协力将创新研究转化为新产品或服务,实现知识转移经济和社会效益。牛津大学副校长查斯·邦特拉(Chas Bountra)表示:“我们正与同行组织、国家研究网络和基础设施以及当地科学园区合作,加速研究成果的技术转化。同时,通过全球校友网络与全球企业、资助者和慈善家建立战略关系,吸引更多投资者到牛津和英国各地的大学进行研究和创新活动。”如牛津大学参与由全球十所顶尖大学技术转让办公室组成的跨大西洋研究商业化合作组织TenU,共同捕捉知识研究商业化有效实践,将公共研究投资转化为新产品、企业和就业岗位等。

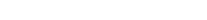

牛津大学知识转移合作伙伴典型模式是由大学(知识库合作伙伴,Knowledge Base Partner)、公司和KTP助理组成的金三角(如图1所示)。如牛津大学与国家信托基金会建立国家信托合作伙伴关系(National Trust Partnership),在互惠互利和双向知识交流基础上,为跨学科研究、知识交流、公众参与研究及机构内外培训创造新机会。

2.强化内部主体责任,提高知识转移能力

内部主体上,牛津大学积极发挥新型机构与传统组织在知识转移中的主体作用。

一方面,牛津大学建立内部知识转移网格化组织,通过提供技术转移、创业孵化、投资促进、咨询建议和统计分析等专业化服务,促进科研成果商业化,确立该校在全球科技创新和产业应用领域的领先地位。如牛津大学创新公司(Oxford University Innovation,OUI)、牛津全球创新咨询公司(Oxentia)、牛津创新协会(Oxford Innovation Society)、牛津科学企业公司(Oxford Science Enterprises,OSE)、牛津大学贝格布鲁克科学园(Oxford University Begbroke Science Park)等专业机构协力推动知识转移。

一方面,通过战略部署和专业管理,牛津大学与各学院等传统学术组织积极发挥校院二级主体作用,打造灵活性、支持性环境,为研究人员知识转移提供全面支持,实现知识转移协同效应。如牛津大学医学科学部转移研究办公室(Translational Research Office)与业务合作办公室(Business Partnership Office)、牛津大学创新公司、国家健康研究中心(National Institute for Health Research)和国民医疗服务体系(National Health Service)等合作伙伴建立长期战略联盟,通过保障转化资金、提供专业知识与建议等途径,共同支持研究人员知识转移。

牛津大学知识转移多主体网络呈现多层次嵌套、多方位渗透、多维度协作的互动过程,政府、大学、企业、科技园区等参与主体构成知识转移生态链,共同扮演深度参与者,起到关键作用,形成有效沟通、信任和合作的协同机制,协力促进知识高效转移与价值共创。

(二)运行机制:以网格化专业队伍推动链式演变

为推动学术研究成果商业化,牛津大学试图在全球范围内建立高效、协同的创新网络,通过打造网格化多向队伍促进知识转移链式演变。如牛津大学创新公司整合多领域专家,形成多学科交叉、协同工作的专业化团队,在促进多元化创新方面发挥重要作用;牛津创新协会通过投资者论坛、牛津国际学校年度交流活动等途径,整合牛津生态系统内多主体合作;牛津全球创新咨询公司支持知识交流和商业化、创新战略与管理等,推动社会科学、艺术和人文学科等领域知识商业化。同时,牛津大学广泛吸收牛津、伦敦、东南部和国际网络的外部专家智慧,促进大学研究成果的广泛传播与应用。

牛津大学各专业队伍在知识转移过程中扮演多重角色,从知识产权(Intellectual Property,IP)保护到商业化实施,形成了连贯的链式流程。该流程涵盖发明披露、专利性评估、商业价值分析、专利申请、商业化策略制定,以及收入分配等环节,确保研究成果能高效、有序转化为实际商业价值。IP涉及范围广泛,包括技术发明、软件、设计、文学和艺术作品等,其商业价值可通过各种途径实现。牛津大学创新公司负责协助牛津大学研究人员保护其知识产权并将其商业化:拥有IP的牛津研究人员通过联系牛津大学创新公司对IP应用进行专业探讨,评估和尽职调查IP专利性和商业价值后,可根据实际情况确定合适商业化策略并开始行动,最后根据章程和条例规定,分配给研究人员和大学相应收入。无论是通过成立衍生公司,还是向其他组织发放许可,商业化具体形式,主要基于学术界的参与倾向、潜在商业价值和必要投资规模等因素。

并非所有研究成果都适合商业转化。因此,牛津大学努力为研究人员提供定制化服务与支持,评估其研究成果的商业机会,包括组建新公司的潜力、制定商业计划、管理团队及通过牛津大学创新网络筹集资金等,根据研究人员具体需求,提供个性化建议和指导,确保研究成果顺利转化为商业产品或服务。

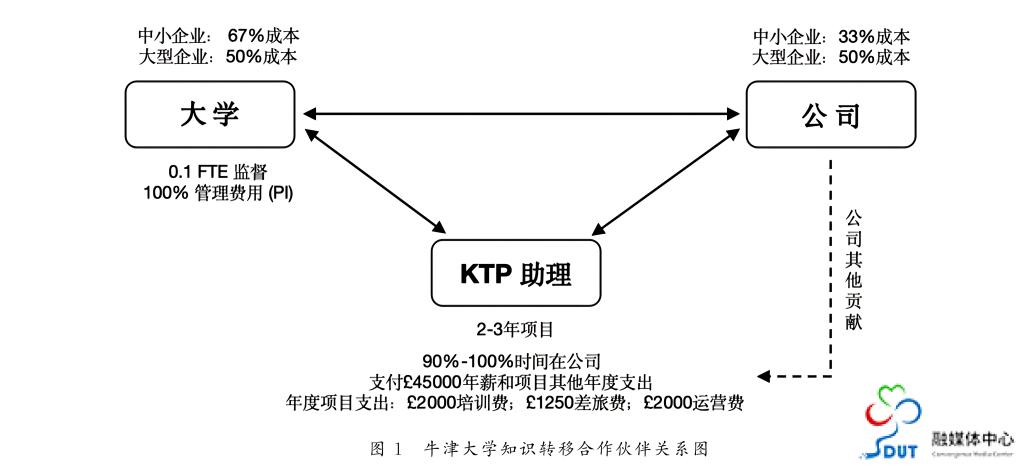

牛津大学构建的专业团队在实现知识转移链式演变中发挥了核心作用。从知识转移运行机制看,为研究人员提供量身定制的建议和指导至关重要(见图2)。由于参与知识转移的人员覆盖面广,渗透于知识转移生态链的每个环节,其高效运行机制不仅加强了牛津大学推动知识传播和创新,巩固了牛津大学全球知识转移领域的领导地位,也促进了学术研究成果商业化和社会应用,为经济社会发展作出了积极贡献。

(三)保障机制:以全域性支撑体系牵动整合效应

大学是社会的产物,受社会环境影响,尤其是经济动态、文化传统、政策框架、基础设施及专业知识等构成多维影响力场域,对大学知识转移结果产生深刻影响。知识转移保障机制构建中,牛津大学充分考虑复杂制度与环境因素,开展系统性和战略性设计,发挥不同要素知识转移的独特作用,提升知识转移效率。

第一,牛津大学为各种形式的知识转移活动提供政策支持与保障。牛津大学创新战略(The University of Oxford Innovation Strategy)明确了其全球知识交流、创新和创业领域的领导地位,以及对国家和世界福祉的贡献目标,为知识转移活动提供了明确方向和坚实基础。学校通过支持学校成员创建社会企业、促进企业中女性平等、平衡公司目标与盈利能力等途径,为研究人员参与社会、环境或文化变革提供支持。可以说,牛津大学知识转移成就很大程度得益于大学及其专业机构的保障,其支持政策的灵活性、针对性、专业性、系统性、互动性等值得关注。

第二,专业知识服务是知识转移保障机制的重要组成部分。牛津大学拥有28000个全职等效工作人员从事知识交流活动,支持院系和研究人员与政府、行业和公共部门分享知识和设施。学术咨询方面,学校为研究者提供来自50多个部门、6500多名专家组成的多学科团队,解决知识转移碰到的复杂问题。通过专业化、系统性、网络式服务,既提高了研究人员的知识转移能力,又为政府、公共组织、社区团体和企业提供了知识和专业支持,促进了长期合作关系的建立。

第三,资金支持与投资机制创新是保障知识转移活动的关键要素。为了增强对社会企业的支持,牛津大学通过与外部投资者合作,针对具有社会影响的项目做试点转化,并推动成立OUISE2020基金、大学挑战种子基金(University Challenge Seed Fund)等,支持学术创新和创业活动。如与Parkwalk Advisors Ltd合作推出牛津大学创新基金(University of Oxford Innovation Fund),为知识转移活动提供投资衍生公司的机会与资金支持,体现牛津大学对学术研究商业化潜力的高度重视。

第四,通过设施与资源共享平台,保障知识转移高效运行。牛津大学于2024年推出设施、设备和服务数据库(Athena)共享计划,优化研究人员有效使用世界一流专业设施,支持分析和测试精密制造等项目。在各主体协同合作过程中,牛津大学创新公司与牛津大学生物技术孵化器BioEscalator、牛津信托基金(Oxford Trust)团队合作,联动世界一流专业设施和技术专家,强调大学共享生命科学等领域卓越资源。牛津大学支持各部门开展咨询和技术服务工作,最大限度减轻行政负担,为学者提供专业知识和设施,解决全球客户的问题。牛津大学通过政策、专业知识、资金、咨询和设施等多方面保障措施,建立了多维度、多层嵌套的知识转移支撑体系,促进了学术研究成果商业化和社会应用,巩固了牛津大学全球知识转移领域的重要地位。

(四)评估机制:以标准化监控开展精细化管理

知识绩效评估是英国高等教育的重要趋势。2021年5月,中央与地方政府部长和四个高等教育资助机构启动未来研究评估计划(Future Research Assessment Programme),探索评估英国高等教育研究绩效的有效途径,以识别促进卓越研究与社会应用的方法。鉴于大学研究的前沿性、复杂性和市场不确定性,牛津大学特别强调对现有或潜在市场的研究成果开展评估的重要性,系统构建贯穿知识转移活动每个环节的标准化质量监控流程。该评估机制具有以下特点:

一是实行全流程评估。该评估流程考虑项目初期的可行性与商业潜力,进行持续评审与监控,前瞻性规划后续投资需求、潜在董事会和管理团队构成,以及学术界在整个规划框架中的参与度,直至成果转化为商业交易,确保商业化过程的全面性和战略性。如牛津大学咨询委员会(Oxford University Consulting)为知识转移提供包括问题解决、数据分析、专家评估、尽职调查、政策设计以及管理和商业开发在内的专业服务,多方位评估与监控研究者知识转移的机会与社会影响。

二是重视“影响”评估。牛津大学将创新技术、知识转移等相关“影响”作为年度评估重要内容,全面审视在健康与福祉、社会公平与教育、环境及其他核心主题领域中的作用。“影响”评估分为“内部影响”和“外部影响”两方面:前者涉及大学创新生态系统的影响,后者评估由大学支持成立的衍生公司和提供咨询服务带来的效应。

三是开展国际项目评估。牛津大学对重大国际合作项目提出针对性评估方案。牛津大学研究与创新委员会通过构建一套创新评估机制,试图全面提升国际合作大型研究计划的质量与效益。该机制采用表格记分卡形式,通过系列问题清单对合作项目进行全面审查,评估内容覆盖项目与大学战略的一致性、效益规模、声誉风险,以及关键法律、道德、健康和安全问题,以保障合作项目质量和大学学术声誉。

牛津大学综合评价机制的构建与应用为知识创新成果有效转化和应用奠定了坚实基础,通过标准化、精细化、动态化评估机制,实现了知识研究与市场环境实时互动和协同发展,促进大学灵活调整知识转移流程与策略,适应外部市场变化。

(五)反馈机制:以动态化流程增强非线性交互循环

大学知识转移活动的反馈机制与评价机制相辅相成,各自具有独特功能。高等教育评估需要多维度表现、反馈作为回应与该复杂性相匹配,需要明确的标准和专业判断。整体看,牛津大学知识转移反馈机制具有以下特征:

一是纠正功能。反馈机制的重要功能是根据外部反馈不断纠正研究结论,或开展新研究。玛格丽特·普莱斯(Margaret Price)等认为,反馈的传统定义包含了纠正机制,即通过采取行动“纠正事情”。评估机制是反馈机制的基础,如果研究人员获得资金后发现技术没有市场机会,可通过快速反馈调整策略,转向新技术研究。牛津大学知识商业化过程中,各部门通过循环共同审查环节,在市场反馈下不断修正、重新定位产品。因此,制定大学知识转移机制的发展路径需要调动各主体能动性,通过不断试错、试验和迭代,最终形成有效发展模式。这一过程不仅涉及技术创新,还需要社会-技术体制的整体重塑,如更新市场观念、改变用户实践、调整商业规则和重构产业网络等。可见,大学知识转移呈现出基础研究、应用研究、开发和商业化之间的嵌套反馈循环系统。

二是非线性创新。传统大学知识转移线性观点中,科学研究、技术开发和商业化被视为连续阶段,忽略了连接多个平行因素的复杂反馈机制。随着新产业革命的发展,传统线性创新概念受到限制,难以适应快速变化的新兴产业。创新以非线性方式发挥作用,商业活动的结果反馈到基础研究,会衍生“非线性创新模型”。反馈系统受外部社会环境和内部组织因素影响,其内部反馈机制的核心在于不同循环比较,利用内部或外部信息源互动来驱动反馈过程。反馈意见通过非线性通道传递给知识创新主体,形成良性动力循环。因此,非线性知识转移活动往往是在研究成果转化的比较过程中演进的。

三是系统性循环。大学知识转移过程涉及一系列具体策略,涵盖合作伙伴关系、研讨会、初创企业、合作研究、合同研究、咨询、学生就业等活动,这些知识转移和参与形式在商业化参与者之间形成系统性循环。如牛津创意(Oxford Ideas)作为促进协作创新的创意管理平台,通过反复的及时反馈来快速响应挑战,共同创造解决方案。

四是动态监管。监管是促进反馈效应的重要途径。资本基金管理(Capital Fund Management)董事长在牛津大学作报告时指出,由于市场稳定性是渺小的,反馈循环和不稳定无处不在,监管必须设计稳定的反馈回路。牛津大学试图构建动态监管机制,帮助监管机构发挥监管信息效应,满足多元实时预测监管需求,有效促进了知识传播和利用。

牛津大学知识转移反馈机制是多维度、多阶段、多方面的,涉及评估、比较、纠正、预测、合作和实时响应等功能。通过知识转移反馈机制,牛津大学不断优化知识转移过程,促进学术界和行业之间互动与合作,提高研究成果的经济效益和社会影响力。

四、结论

牛津大学通过建立与整合不同层次、类型的组织机构与合作伙伴关系,优化彼此紧密相连的五大机制,引导不同创新系统与行业体系从无序向有序状态协同演化,形成知识转移生态性循环系统。在建立与完善知识转移机制过程中,协同演化贯穿于整个知识转移过程,确保了系统的动态性、适应性和协调性。概括看,牛津大学知识转移机制呈现“三多”特点:

(一)多层协同:推动知识转移体系协同演化

牛津大学知识转移机制不仅涉及学术界内部交流,还包括与政府部门、工业界及国际合作伙伴的广泛互动。知识转移机制以不同层次组织架构为核心,以运行机制为纽带,以参与人员为支点,通过垂直与水平多层面传递、交流,推动知识有效流动。知识转移过程中,不同层次组织机制整合政策、制度、知识、技术、人才和资金等关键要素,超越传统单一和线性模式,联动平台、路径、条件、标准和反馈,共同建设支持环境并实现体系大循环,推动知识转移生态系统协同演化与持续优化,促进知识创新与应用。

(二)多路反馈:促进知识转移机制有效运行

牛津大学知识转移机制特别强调反馈路径设计与有效运行,在信息反馈与交流中促进各参与方协同演化。在众多不确定性因素影响下,知识转移五大机制之间相互作用复杂多变,任何机制或要素变动都将触发其他机制或要素的自组织调整,以保持系统稳定性和适应性。这种背景下,五大机制间的信息传导与多路反馈是优化机制的决策基础。多路反馈推动不同组织层面知识转移系统自主协调,促进知识转移系统从无序向有序状态演化,进而实现不同机制间和谐共生与协同进步。通过多路反馈,牛津大学不仅将研究成果转化为实际应用,同时收集不同领域的反馈,进一步促进研究不断深入。

(三)多向联动:促进知识转移良性循环

知识经济时代,学术界和工业界之间多向知识共享与转移,是知识创新和经济增长的重要驱动力。牛津大学通过整合各种机制,构建良性循环的知识转移生态系统,促进知识流动和转化。实践表明,知识转移不是单向过程,而是多向链接的动态系统。面对新的挑战和机遇,牛津大学不断适应外部环境变化,及时对知识转移机制开展联动性调整和优化,确保知识转移活动能持续快速响应。多向联动中,牛津大学形成了知识转移机制生态链,政府、大学和产业扮演了知识转移主体角色,推动产品创新、知识创新和制度创新,为产业转型升级提供创新动力。

大学知识转移是实现大学研究成果社会化和产业化的关键机制,通过推动学术界与产业界深度合作,可加速知识成果向现实生产力转化,促进知识创新与经济增长紧密融合,提升国家和地区创新竞争力与新质生产力。通过多层协同、多路反馈、多向联动,牛津大学形成了高效、灵活、适应性强的知识转移机制,体现出牛津大学知识转移的创新性、专业性和引领性。

(2025年第1期 江增煜,浙江大学教育学院博士研究生;徐小洲,浙江大学教育学院教授、博士生导师)